농게의 눈으로

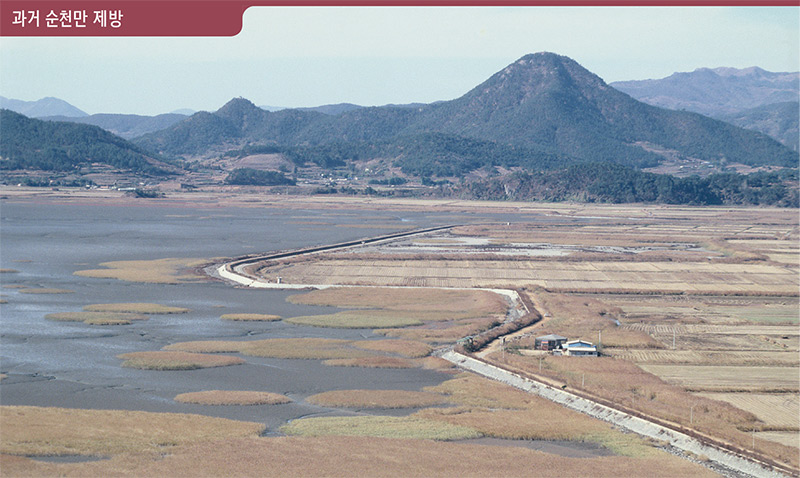

순천만에는 제3차 간척을 추진하면서 생긴 길이가 약 10㎞가 넘는 제방이 있었다.

돌덩이로 쌓은 이 제방은 높이 3~4m, 폭 2~4m로 용산전망대에 올라서서 보면 농경지와 갯벌을 하얗게 갈라놓아 경관 측면에서 보기 좋지 않았다. 더 중요한 문제는 갯벌과 농경지를 생태적으로 단절한 것이다.

이 문제를 해결하고자 다른 토양을 반입하게 되면 예상치 못한 다른 문제가 나타날 수 있어 신중히 처리할 수 밖에 없었다. 2008년경 검토 당시 순천만과 맑은물관리센터 사이 동천하구 하천변에는 농경지가 형성되어 있었다.

농사를 짓기 위해 사용한 제초제 등 농약으로 토양이 오염되었고 동시에 영향을 받은 습지를 복원하는 것이 시급했다. 그대로 두면 갈대가 무성해져 동천 물길을 막아 재난도 염려되는 상황이었다.

돌덩이로 쌓은 이 제방은 높이 3~4m, 폭 2~4m로 용산전망대에 올라서서 보면 농경지와 갯벌을 하얗게 갈라놓아 경관 측면에서 보기 좋지 않았다. 더 중요한 문제는 갯벌과 농경지를 생태적으로 단절한 것이다.

이 문제를 해결하고자 다른 토양을 반입하게 되면 예상치 못한 다른 문제가 나타날 수 있어 신중히 처리할 수 밖에 없었다. 2008년경 검토 당시 순천만과 맑은물관리센터 사이 동천하구 하천변에는 농경지가 형성되어 있었다.

농사를 짓기 위해 사용한 제초제 등 농약으로 토양이 오염되었고 동시에 영향을 받은 습지를 복원하는 것이 시급했다. 그대로 두면 갈대가 무성해져 동천 물길을 막아 재난도 염려되는 상황이었다.

오랜 고민 끝에 저류지를 조성하여 철새들의 쉼터로 조성하는 방안이 제안되었다.

그러나 습지 복원 과정에서 배출되는 갯벌의 처리가 문제로 떠올랐다. 갯벌을 처리하는 것이 아닌 활용하는 방안으로 문제에 접근 하자 간척 제방에 갯벌을 쌓는 아이디어가 탄생했다.

돌덩이로 쌓아져 농경지와 갯벌을 갈라놓았던 제방에 습지 복원을 위해 거두어낸 갯벌을 덮자 단절되었던 생태 축이 연결되었다. 1년도 채 안되어 갈대와 식물이 자라났고 갯벌과 농경지가 자연스럽게 연결된 새로운 농게의 놀이터가 되었다.

이 뚝방길은 무진교 옆 대대포구부터 장산마을까지 이어져 있으며, 현재는 농게뿐 아니라 탐방객의 산책 코스로 사랑을 받고 있다.

그러나 습지 복원 과정에서 배출되는 갯벌의 처리가 문제로 떠올랐다. 갯벌을 처리하는 것이 아닌 활용하는 방안으로 문제에 접근 하자 간척 제방에 갯벌을 쌓는 아이디어가 탄생했다.

돌덩이로 쌓아져 농경지와 갯벌을 갈라놓았던 제방에 습지 복원을 위해 거두어낸 갯벌을 덮자 단절되었던 생태 축이 연결되었다. 1년도 채 안되어 갈대와 식물이 자라났고 갯벌과 농경지가 자연스럽게 연결된 새로운 농게의 놀이터가 되었다.

이 뚝방길은 무진교 옆 대대포구부터 장산마을까지 이어져 있으며, 현재는 농게뿐 아니라 탐방객의 산책 코스로 사랑을 받고 있다.